Neurechte Erzählgemeinschaften und konservative Krisennarrative – Eine wissenssoziologische Heuristik zur Analyse von rechter Ideologie, kultureller Hegemonie und langfristigen Diskursverschiebungen

von Felix Schilk

Zwei Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump veröffentlichte die New York Times ein einstündiges Interview mit dem neoreaktionären Blogger Curtis Yarvin. Yarvin ist Autodidakt und hat die alte rechte Kritik am Liberalismus in eine esoterische Terminologie übersetzt, die in Teilen der Tech-Szene des Silicon Valley begeistert rezipiert wird. Bereits 2016, während Trumps erstem Wahlkampf, wurde sie von der sogenannten „Alt-Right“ verbreitet.

2022 hat Yarvin in seinem Text „The Butterfly Revolution“ vorgezeichnet, wie die US-amerikanische Demokratie per Staatsstreich abgeschafft werden könnte. Sein zum Meme gewordenes Konzept RAGE (Retire All Government Employees) gilt als Vorlage für Elon Musks DOGE-Behörde. Auch dem US-amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance werden Sympathien für Yarvins Ideen nachgesagt. Auf einer Party nach der US-Wahl soll er Yarvin als „reaktionären Faschisten“ bezeichnet haben, was – nach Einschätzung von Yarvin – nicht als Beleidigung gemeint gewesen war.

Dass sich Yarvin in der New York Times als anarchistischer Provokateur und dunkler Einflüsterer inszenieren konnte, kann man als Folge des gesellschaftlichen Rechtsrucks interpretieren. Das Interview ist aber auch symptomatisch für das fehlende Gespür vieler Medien im Umgang mit intellektuell anmutenden Rechtsextremisten. Yarvins lustvollem Kokettieren mit Diktatur, Monarchie und Rechtsterrorismus (an einer Stelle vergleicht er Nelson Mandela mit Anders Breivik) konnte der Redakteur im Gespräch kaum etwas entgegensetzen. Der journalistische Mehrwert des Gesprächs bleibt überschaubar. Auch die Washington Post und die deutsche Wochenzeitung Die ZEIT haben im letzten Jahr, jeweils kurz vor entscheidenden Wahlen, aufwändige Portraits der neurechten Aktivisten Martin Sellner und Benedikt Kaiser veröffentlicht, in denen diese ausführlich zu Wort kommen.[1]

Was hat die drei Zeitungen dazu verleitet, sich auf diese Weise mit extrem rechten Positionen auseinanderzusetzen? Ist es die Hoffnung, dass sich radikale Provokateure vor einem großen Publikum selbst entlarven? Ist es aufrichtige Faszination für das Skurrile? Oder ist es dumpfer opportunistischer Clickbait?

Wer sich mit der Geschichte der extremen Rechten beschäftigt, wird wahrscheinlich den Eindruck haben, dass sich vieles permanent wiederholt. Trotz umfangreicher Forschung und gut dokumentierter Erfahrungen im Umgang mit der extremen Rechten scheint die Dynamik der gesellschaftlichen, medialen und politischen Debatten zu diesem Phänomen immer wieder nach dem gleichen Muster abzulaufen. Das ist umso verwunderlicher, da auch die Themensetzungen und Diskursstrategien der extremen Rechten eigentlich bis ins Detail erforscht sind.

Die sogenannte Neue Rechte lebt allerdings davon, dass sie sich als Innovationsmotor und intellektueller Teil der extremen Rechten inszeniert. Das macht die Öffentlichkeit empfänglich für ihre Positionen. Klugen Rechtsextremisten, so heißt es oft, müsse man zuhören, schließlich haben sie den einen oder anderen Punkt.

In meiner Dissertation habe ich der Neuen Rechten Gehör geschenkt und ihre Publikationen intensiv studiert. Auch bei mir hat sich schnell der Eindruck permanenter Wiederholung festgesetzt und fortan den Fokus meiner Forschung bestimmt. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen der Neuen Rechten wich dem Interesse, genealogisch nachzuvollziehen, woher ihr Denken kommt, und zu verstehen, wie genau dieses Denken gesellschaftlich anschlussfähig wird.

Die Neue Rechte in der Forschungsliteratur

In öffentlichen Debatten und in der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff „Neue Rechte“ uneinheitlich verwendet und, so der Historiker Johannes Schütz (2021, S. 49), häufig dann „in Stellung gebracht […], wenn Entwicklungen und Bewegungen bei der extremen Rechten diagnostiziert werden, die einen Wandel der Akteure und Netzwerke, Ideologeme und Strategien anzeigen“. Ich verstehe unter der Neuen Rechten ein in Westeuropa in den 1950er Jahren entstandenes politisch-publizistisches Milieu, das nach der Kriegsniederlage des deutschen Nationalsozialismus und des italienischen Faschismus daran arbeitet, rechtes Denken zu rehabilitieren und gesellschaftlich wieder wirkmächtig werden zu lassen.

Der Begriff markiert einen generationellen Bruch mit einer „alten Rechten“, der vor allem organisatorische und strategische Fragen in den öffentlichen Räumen der demokratischen Nachkriegsgesellschaften betraf. Die Neue Rechte arbeitet an der Kanonisierung und Aktualisierung des rechten Denkens und sieht – in arbeitsteiliger Ergänzung der parlamentarischen Rechten – die Sphären der Kultur und der Öffentlichkeit als ihre zentralen Interventionsräume. Wie Tamir Bar-On (2007, S. 3) in einem Standardwerk schreibt, besteht sie organisatorisch primär aus „clusters of think tanks, cultural institutes and journals“. Die Neue Rechte ist außerdem ein transnationales Phänomen mit Fraktionen und Ablegern in verschiedenen Ländern, die untereinander vernetzt sind und einen gemeinsamen Rezeptionszusammenhang bilden. Seit den 1970er Jahren bezeichnen Akteure der Neuen Rechten ihr Aktionsfeld als „Metapolitik“. Sie wollen den „vorpolitischen Raum“, d.h. die ideologischen Staatsapparate, besetzen, indem sie Begriffe prägen, Geschichte umdeuten und gesellschaftliche Debatten beeinflussen. Ihr langfristiges Ziel besteht darin, rechtes Denken zu normalisieren und liberales Denken zurückzudrängen, um dann eine hierarchische Gesellschaftsordnung zu etablieren.

Seit den 1980er Jahren wird die Neue Rechte intensiv beforscht. In politikwissenschaftlichen Analysen wird sie häufig als „Scharnier“ (Gessenharter, 1989) oder „Brücke“ (Pfahl-Traughber, 1994) zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus bezeichnet. Historische Untersuchungen weisen darauf hin, welche Rolle sie bei der Modernisierung und Institutionalisierung der bundesdeutschen extremen Rechten spielte (vgl. Rigoll & Hassler, 2021). In diskursanalytischen und literaturwissenschaftlichen Studien zur Neuen Rechten wird hingegen ihre Funktion als „Diffusionsfeld“ (Havertz, 2008, S. 237; Maier, 2019) hervorgehoben, die einen Ideentransfer zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Milieus und Diskursräumen ermöglicht (vgl. Müller & Müller-Zetzsche, 2024). In vielen aktuellen Untersuchungen zum „Mainstreaming“ (Brown et al., 2023) oder zur „Normalisierung“ (Müller, 2025) von rechten Parteien und ihren gesellschaftspolitischen Positionen ist diese Überlegung ebenfalls implizit enthalten, auch wenn die Neue Rechte dabei in der Regel unter dem „umbrella concept“ (Pirro, 2023) Far Right subsumiert und nicht als eigenständiger Forschungsgegenstand ausgewiesen wird.

Der Begriff der Neuen Rechten ruft meist ein Denken in organisatorischen Zusammenhängen hervor und provoziert Fragen nach Zugehörigkeiten und Abgrenzungen. Was ist neurechts? Wer gehört dazu? Wo ist das Label sinnvoll? Nimmt man den Charakter der Neuen Rechten als Diffusionsfeld ernst, dann stellt die Frage nach klaren Abgrenzungen eine besondere Herausforderung dar. Der Neuen Rechten geht es ja genau darum, Anschlussfähigkeit in anderen Diskursräumen herzustellen und unter Nutzung diverser Diskursstrategien die Konventionen der öffentlichen Debattenräume zu unterlaufen.

In meiner Studie frage ich deshalb danach, wie genau die Neue Rechte diskursive Anschlussfähigkeit herstellt. Um diese Frage zu beantworten, erschließe ich sie über die von ihr rezipierten und verbreiteten Erzählungen und schlage vor, die Neue Rechte als eine Erzählgemeinschaft zu verstehen.

Theoretischer Zugang: Die neue Rechte als Erzählgemeinschaft

Den Begriff der Erzählgemeinschaft habe ich von Wolfgang Müller-Funk (2002) und Ansgar Nünning (2013) adaptiert. Beide gehen davon aus, dass kollektive Identitäten durch Erzählungen geprägt werden, und konzeptualisieren Kultur und Ideologie deshalb als narrativ verfasste Phänomene. Laut Nünning (2013, S. 28f.) sind Erzählgemeinschaften Kollektive, „die über ein bestimmtes Repertoire an Erzählmustern bzw. über ‚kulturelle Narrative‘ verfügen, die sich in narrativen Texten in unterschiedlichen Medien materialisieren und durch soziale Zeichenbenutzer bzw. Erzählinstanzen in gesellschaftlichen und institutionellen Kontexten aktualisiert werden“. Das Konzept der Erzählgemeinschaft eignet sich, um die wissenssoziologische und genealogische Analyse rechter Ideologie mit der Untersuchung diskursiver Alltagspraktiken zu verknüpfen. Im Fall meiner Studie gehören dazu hunderte neurechte Bücher und Zeitschriften sowie ergänzend Blogeinträge auf Websites.

Nach umfangreicher Lektüre dieser Quellen hatte ich den Eindruck, dass sich die Grundaussagen der Texte ständig wiederholen und einzelne Semantiken regelmäßig wiederkehren. Zugleich fiel mir auf, dass die meisten neurechten Texte in einem ungewöhnlichen Stil geschrieben sind und – unabhängig vom Thema – häufig die gleiche Dramaturgie aufweisen: (1) lebensweltliche Beschreibung einer Gegenwartskrise, (2) Ursachensuche in einer historischen Grundtendenz, (3) Zuspitzung dieser Entwicklung in einem apokalyptischen Zukunftsbild.

Aus diesem Lektüreeindruck entwickelte ich ein analytisches Schema und meine Leitthese, dass sich die Neue Rechte auf ein begrenztes Repertoire an Erzählmustern beruft, mit denen sie die Gegenwartsgesellschaft und die Geschichte deutet. Ich bezeichne diese Erzählmuster als konservative Krisennarrative und argumentiere, dass es sich dabei um säkularisierte Muster von religiösen Narrativen wie dem Sündenfall, dem Turmbau zu Babel und der Johannesapokalypse handelt.

In der Forschung zur extremen Rechten wird das Konzept der Narrative zwar oft angeführt, aber nur selten theoretisch ausgearbeitet. Das hat zur Folge, dass es in der Forschungsliteratur uneinheitlich und für unterschiedliche Formen und Modi wie Behauptungen, Anekdoten, Argumentationen, Denkfiguren, Diskursthemen und große Gesellschaftserzählungen verwendet wird.

In meiner Arbeit folge ich einem engeren wissenssoziologischen Verständnis von Narrativen, das sich von literaturwissenschaftlichen Ansätzen darin unterscheidet, dass es die epistemische Funktion von Narrativen besonders hervorhebt. In diesem Sinne lässt sich eine Erzählgemeinschaft auch als „epistemic community“ verstehen. Der Populismusforscher Michał Nawrocki (2023, S. 453) versteht darunter „a group of people with a set of shared beliefs, reasoning standards, and interpretation schemata that engages in various knowledge practices”.

Um die thematische und die epistemische Ebene voneinander abzugrenzen, unterscheide ich zwischen Narrationen und Narrativen. Narrationen verstehe ich als situative, ereignisbezogene und kontextgebundene Äußerungen in einem Text, Narrative als intertextuelle Tiefenstruktur, die ein abstraktes Grundgerüst sowie epistemische Strukturen für konkrete Narrationen bereitstellen. Die Narrationen der Neuen Rechten sind also konjunkturabhängig und thematisch variabel, orientieren sich dabei aber immer an den gleichen Grundmustern.

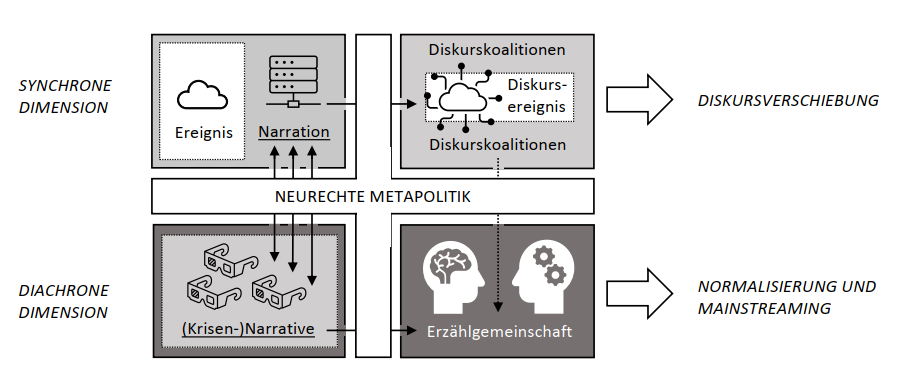

Abbildung 1: Die Neue Rechte als Erzählgemeinschaft

Ausgehend von dieser Unterscheidung habe ich ein analytisches Modell entwickelt, um die metapolitische Diskurspraxis der Neuen Rechten zu beschreiben (siehe Abbildung 1). Kerngedanke ist dabei, dass Metapolitik darauf abzielt, rechte Geschichts- und Gesellschaftsdeutungen sowie Zukunftsprognosen im unbewussten Alltagswissen der Gesellschaft zu verankern. Dies geschieht über ereignisbezogene Narrationen, die die Neue Rechte strategisch verbreitet. Metapolitik bedeutet nun einerseits, diese Narrationen so zu gestalten, dass temporäre Diskurskoalitionen mit anderen Diskursakteuren möglich sind (z.B. Narrationen über „Political Correctness“ oder „Cancel Culture“), und andererseits, sie in variierter Form so oft zu wiederholen, bis sie sich als gesellschaftliche Deutungsmuster durchgesetzt haben und zum dominanten kulturellen Wissensrepertoire geworden sind.

Material und Methode: Wissenssoziologische Narrations- und Diskursanalyse

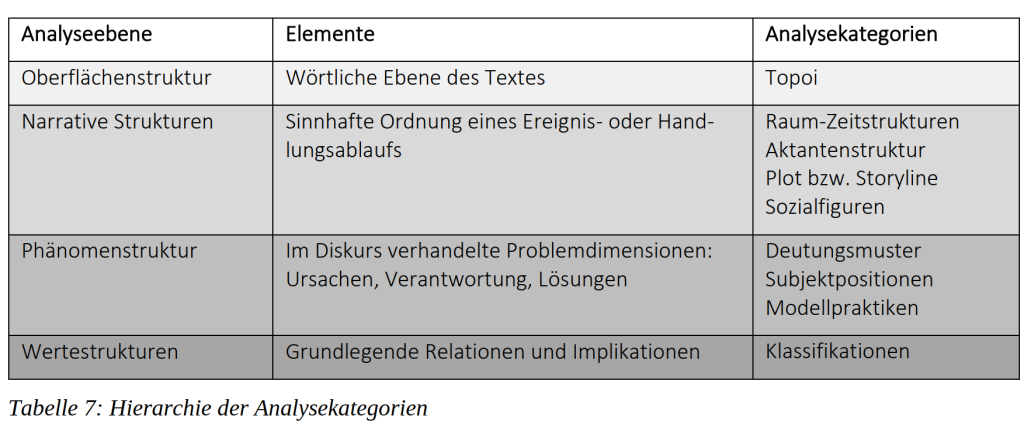

Datengrundlage meiner Untersuchung ist ein Korpus aus Texten aus neurechten Zweimonatszeitschriften. Dazu gehören die deutschsprachigen Zeitschriften Criticón (1970-2005) und ihr de facto Nachfolger Sezession (seit 2003) sowie ihr französisches Pendant Éléments pour la civilisation européenne (seit 1973). Diesen Korpus habe ich mit dem Forschungsprogramm der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (WDA) von Rainer Keller (2011), das ich narrationsanalytisch erweitert und durch Analysekategorien wie Topoi und Sozialfiguren ergänzt habe, untersucht (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Überblick über Analysekategorien

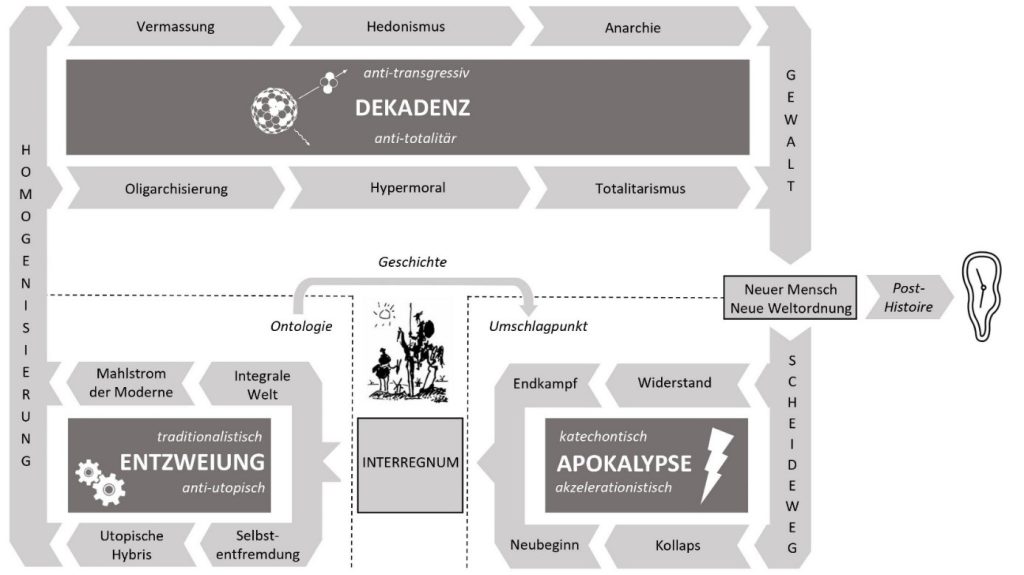

Die WDA orientiert sich an der Methodologie der Grounded Theory und verschränkt Theoriegenerierung, Datenerhebung, Kodierung und Analyse in einem iterativen Forschungsprozess. Das Ergebnis meiner Untersuchung ist unter anderem eine typologische Darstellung der grundlegenden Krisennarrative der Neuen Rechten, die ich in einem Überblicksschaubild (siehe Abbildung 3) kondensiert dargestellt habe.

Ergebnis: Der neurechte Erzählzyklus

Die drei grundlegenden Krisennarrative der Neuen Rechten lauten (1) Entzweiung, (2) Dekadenz und (3) Apokalypse. Sie sind miteinander verschränkt und bilden einen zusammenhängenden Erzählzyklus, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst und je ein ontologisches, ein moralisches und ein temporales Deutungsmuster bereitstellt. Mit Hilfe der erweiterten Analysekategorien der WDA lassen sich die einzelnen Narrative gut voneinander abgrenzen.

Entzweiung ist ein Ursprungsnarrativ über die Ontologie der Welt und die Anthropologie des Menschen, aus der ein umfassender Krisenprozess abgeleitet wird. Dekadenz ist ein Prozessnarrativ, das diesen umfassenden Krisenprozess in Gegenwartserscheinungen lokalisiert und moralisch bewertet. Die Apokalypse ist schließlich ein Wendenarrativ, das Handlungsdruck aufbaut, Widerstandshandlungen legitimiert und einen temporalen Umschlagspunkt markiert.

Abbildung 3: Der neurechte Erzählzyklus

Alle diese Narrative treten im Material in je zwei konträren Modi auf. Diese „Doppelkonditionierung“ (Koschorke, 2012, S. 368) der Narrative ermöglicht unterschiedliche diskursive Angriffsvektoren.

So behaupten neurechte Texte beispielsweise sowohl eine negative Entzweiung durch Aufklärung und Moderne, die eine einst integrierte Welt zerrissen habe (traditionalistischer Modus), als auch eine ursprüngliche Entzweiung des Menschen (anti-utopischer Modus), die in diesem Fall positiv bewertet und gegen progressive Utopien und Versöhnungsvorstellungen gewendet wird. Mit beiden Modi sind entgegengesetzte Zuschreibungen von Beschleunigung (Mahlstrom der Moderne) und Stillstand (Ende der Geschichte) verknüpft.

Dekadenz kann sowohl auf einen Mangel an Moral und Disziplin zurückgeführt werden, wenn sie sich gegen die trägen Massen richtet (anti-transgressiver Modus), als auch als Kritik an staatlicher Moralisierung und Disziplinierung formuliert werden, die auf die liberalen Eliten zielt (anti-totalitärer Modus). Das Dekadenznarrativ operiert mit umfangreichen Symptombeschreibungen, bei denen jedoch unklar bleibt, was Ursache und was Wirkung des skizzierten Kultur- und Gesellschaftsverfalls ist.

Die Apokalypse fungiert schließlich sowohl als ultimative Gefahr, die verhindert werden muss (katechontischer Modus), als auch als notwendige Disruption, auf die ein Neuanfang folgen kann (akzelerationistischer Modus). Der Wechsel beider Modi ermöglicht es, eine kontinuierliche Mobilisierung aufrechtzuerhalten und politischen Enttäuschungen vorzubeugen.

Die Unterscheidung dieser Modi kann dabei helfen, unterschiedliche Strömungen der politischen Rechten voneinander zu unterscheiden und die Ambivalenz des rechten Denkens zu erklären. Die Spannungen zwischen den Polen antimodern-modern, elitär-populistisch und bewahrend-revolutionär, die für dieses Denken typisch sind und die die Begriffsbildung der Populismus- und Konservatismusforschung immer wieder herausfordern (vgl. Weiß 2012), lassen sich dann auch als Spannungen zwischen verschiedenen Modi der gleichen Narrative deuten.

Ausblick

Auch wenn hier überwiegend von der Neuen Rechten die Rede war, verstehe ich meine Studie als wissenssoziologische Analyse des rechten Denkens im Allgemeinen. Das wird insbesondere im theoretisch-historischen Teil der Arbeit deutlich, in dem ich die Konservatismusforschung diskutiere und versuche, die kanonischen Studien von Karl Mannheim (1984), Martin Greiffenhagen (1986) und Kurt Lenk (1989) weiterzudenken. Die Idee, das rechte Denken über Narrative zu erschließen, ist außerdem durch Albert O. Hirschmans (1991) Untersuchung der „reaktionären Rhetorik“ inspiriert.

Mit Hilfe des von mir gewählten erzähltheoretischen Zugangs lassen sich die formalen und stilistischen Besonderheiten sowie die Attraktivität und die Anschlussfähigkeit des rechten Denkens meines Erachtens sehr plausibel erklären. In einem abschließenden Kapitel zeige ich etwa, dass Phänomene wie Esoterik, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und Populismus ähnliche narrative Strukturen aufweisen und diskutiere, inwiefern eine Affinität zwischen diesen Denkstilen besteht.

Krisennarrative, so lässt sich der Kern meiner Studie zusammenfassen, sind ein wesentliches Merkmal rechter Ideologie und ein zentraler Mechanismus ihrer lebensweltlichen Verbreitung. Die von mir entwickelte Heuristik zur Analyse der Krisennarrative lässt sich aber auch auf andere Formen wie Memes und Bilderwelten übertragen und produktiv mit Studien zu Affekten verbinden (vgl. Rösch, 2023).

So zeigt etwa Florian Spissinger (2024, S. 58f.) in einer ethnografischen Analyse der neurechten „Gefühlsgemeinschaft“, wie sich das neurechte Wissen über Krisennarrative im Lebensalltag von Menschen „affektiv verwahrheitet“ und mit Hilfe von Narrationen „in der alltäglichen Anschauung selbst validiert, aktualisiert und verfestigt“. Bekannte Geschichten müssten „nicht in Gänze erzählt werden, um ihre Wirkung zu entfalten“, so Spissinger (2024, S. 61).[2] Lea Liese (2023) hat diesen Gedanken in ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit gattungs- und erzähltheoretisch reflektiert und weist auf die besondere Bedeutung des Anekdotischen für die konservative Publizistik in der Restaurationsepoche sowie aktuelle postfaktische Kommunikationsformen hin. Zukünftig dürfte auch der Einsatz von generativer KI durch rechtsextreme Akteure neue Forschungsfelder eröffnen, die von der erzähltheoretischen Heuristik profitieren könnten (vgl. Meyer, 2025).

Vor dem Hintergrund dieser Befunde sollten verbreitete Definitionen der Neuen Rechten als „Scharnier“ oder „Brücke“ neu justiert werden. Es ist nicht die Neue Rechte als Milieu, die einen Übergang von politischen Spektren ermöglicht. Vielmehr sind es die von ihr verbreiteten Erzählungen, die als „Bridging Narratives“ (Meiering et al., 2020) fungieren und dadurch Ideologien verknüpfen.

Ich hoffe, mit meiner Arbeit auch dazu beizutragen, das neurechte Denken ein Stück weit zu entzaubern, indem ich aufzeige, wie redundant und wirklichkeitsentzogen es im Kern ist. „[Das] Narrativ, das die Neue Rechte als ihr Ureigenes feiert, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als eine Wiederholung, als geistes- und sozialgeschichtliche Redundanz“, hat der Germanist Markus Steinmayr (2020, S. 46) die gleiche Beobachtung einmal sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Die Neue Rechte, so Steinmayr (2020, S. 51) weiter, ist gekennzeichnet durch eine „politisch arme, kulturell dürftige und literarisch armselige Phantasie und Einbildungskraft. Es ist alles schon einmal dagewesen.“ Umso unverständlicher ist es, dass große Krisenerzähler wie Curtis Yarvin, Martin Sellner und Benedikt Kaiser in den Medien als eigenständige Denker portraitiert werden.

Literatur

Bar-On, T. (2007). Where have all the fascists gone? Ashgate.

Brown, K., Mondon, A. & Winter, A. (2023). The Far Right, the Mainstream and Mainstreaming: Towards a Heuristic Framework. Journal of Political Ideologies, 28 (2), 162–179. https://doi.org/10.1080/13569317.2021.1949829

Gessenharter, W. (1989). Die „Neue Rechte“ als Scharnier zwischen Neokonservatismus und Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. In R. Eisfeld & I. Müller (Hrsg.). Gegen Barbarei. Robert M. W. Kempner zu Ehren (S. 424–452). Athenäum.

Greiffenhagen, M. (1986). Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. Suhrkamp.

Havertz, R. (2008). Der Anstoß. Botho Strauß’ Essay „Anschwellender Bocksgesang“ und die neue Rechte. Eine kritische Diskursanalyse. Band I. Traktor.

Hirschman, A. (1991). The rhetoric of reaction. Perversity, Futility, Jeopardy. Belknap Press.

Keller, R. (2011). Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms. Springer VS.

Koschorke, A. (2012). Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie. Fischer.

Lenk, K. (1989). Deutscher Konservatismus. Campus.

Liese, L. (2023). Mediologie der Anekdote. Politisches Erzählen zwischen Romantik und Restauration (Kleist, Arnim, Brentano, Müller). De Gruyter.

Mannheim, K. (1984). Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens. Suhrkamp.

Meiering, D., Dziri, A. & Foroutan, N. (2020). Connecting Structures: Resistance, Heroic Masculinity and Anti-Feminism as Bridging Narratives within Group Radicalization. International Journal of Conflict and Violence (IJCV), 14(2), 1–19. https://doi.org/10.4119/ijcv-3805

Meyer, R. (2025). Echte Emotionen. Generative KI und rechte Weltbilder. Geschichte der Gegenwart. https://geschichtedergegenwart.ch/echte-emotionen-generative-ki-und-rechte-weltbilder/

Müller, J. (2025). Was heißt Normalisierung? Merkur. https://www.merkur-zeitschrift.de/2025/02/17/was-heisst-normalisierung/

Müller, Y. & Müller-Zetzsche, M (2024). Rechtsradikale Literaturpolitik als metapolitische Praxis in den 1950er und 1960er Jahren. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 98, 479–498.

Müller-Funk, W. (2002). Die Kultur und ihre Narrative. Eine Einführung. Springer VS.

Nawrocki, M. (2023). After the Epistemological Turn. A Framework for Studying Populism as a Knowledge Phenomenon. The British Journal of Politics and International Relations, 26(2), 444-465. https://doi.org/10.1177/13691481231202636

Nünning, A. (2013). Wie Erzählungen Kulturen erzeugen. Prämissen, Konzepte und Perspektiven für eine kulturwissenschaftliche Narratologie. In A. Strohmeier (Hrsg.). Kultur – Wissen – Narration. Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften (S. 15–53). Transcript.

Pfahl-Traughber, A. (1994). Brücken zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus. In W. Kowalsky & W. Schroeder (Hrsg.). Rechtsextremismus. Einführung und Forschungsbilanz (S. 160–182) Westdeutscher Verlag.

Pirro, A. (2023). Far Right: The Significance of an Umbrella Concept. Nations and Nationalism, 29(1), 101–112. https://doi.org/10.1111/nana.12860

Rigoll, D., Hassler, L. (2021). Forschungen und Quellen zur deutschen Rechten. Archiv für Sozialgeschichte, 61, 569–611.

Rösch, V. (2023). Heimatromantik und rechter Lifestyle. Die rechte Influencerin zwischen Self-Branding und ideologischem Traditionalismus. GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 15(2), 25–40. https://doi.org/10.3224/gender.v15i2.03

Schütz, J. (2021). Neue Rechte – Eine geschichtswissenschaftliche Vermessung von Begriffsfeldern und Diskursräumen. In J. Schütz, S. Schäller & R. Kollmorgen (Hrsg.). Die neue Mitte? Ideologie und Praxis der populistischen und extremen Rechten (S. 47–60). Böhlau.

Spissinger, F. (2024). Die Gefühlsgemeinschaft der AfD. Narrative, Praktiken und Räume zum Wohlfühlen. Barbara Budrich.

Steinmayr, M. (2020). Poetik, Provokation, Lektüre. Björn Höcke Und Rolf-Dieter Sieferle Im Kontext. Kulturwissenschaftliche Zeitschrift, 5(2), 37–53. https://doi.org/10.25969/mediarep/16841

Weiß, V. (2012). Moderne Antimoderne. Arthur Moeller van den Bruck und der Wandel des Konservatismus. Ferdinand Schöningh.

[1] Im Gespräch mit dem nd habe ich ausgeführt, wieso ich diese Art der Auseinandersetzung mit der Neuen Rechten für problematisch halte: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1183671.das-beste-aus-dem-nd-denken-der-neuen-rechten-ornament-und-theoriekitsch.html.

[2] Im Podcast „Das Neue Berlin“ des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) haben Florian Spissinger und ich gemeinsam über rechtes Denken und Fühlen diskutiert: https://dasneue.berlin/2024/08/30/rechtes-denken-und-fuehlen-mit-felix-schilk-und-florian-spissinger/.

Schlagwörter

- Forschungsansätze & Methoden, Rechte Strukturen & Organisationen, Rechtsextremismus International

Veröffentlichungsdatum

Felix Schilk

Dr. Felix Schilk ist Soziologe und arbeitet an der Universität Tübingen im Forschungsprojekt Rechte Immersion und engagierte Öffentlichkeiten sowie als politischer Erwachsenenbildner. Er forscht zu Rechtsextremismus, Konservatismus, Verschwörungstheorien und Desinformation. Seine Dissertation „Die Erzählgemeinschaft der Neuen Rechten. Zur politischen Soziologie konservativer Krisennarrative“ ist im August 2024 bei Transcript erschienen (Open Access).

Newsletter

Sie möchten über Angebote und Veranstaltungen des Wissensnetzwerks Rechtsextremismusforschung informiert bleiben? Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an: